Di Christopher Small

Dopo aver proposto, nel 2024, una riuscita esplorazione della produzione targata Columbia Pictures, Ehsan Khoshbakht torna a Locarno per curare la Retrospettiva di quest’anno, incentrata sul cinema britannico del dopoguerra.

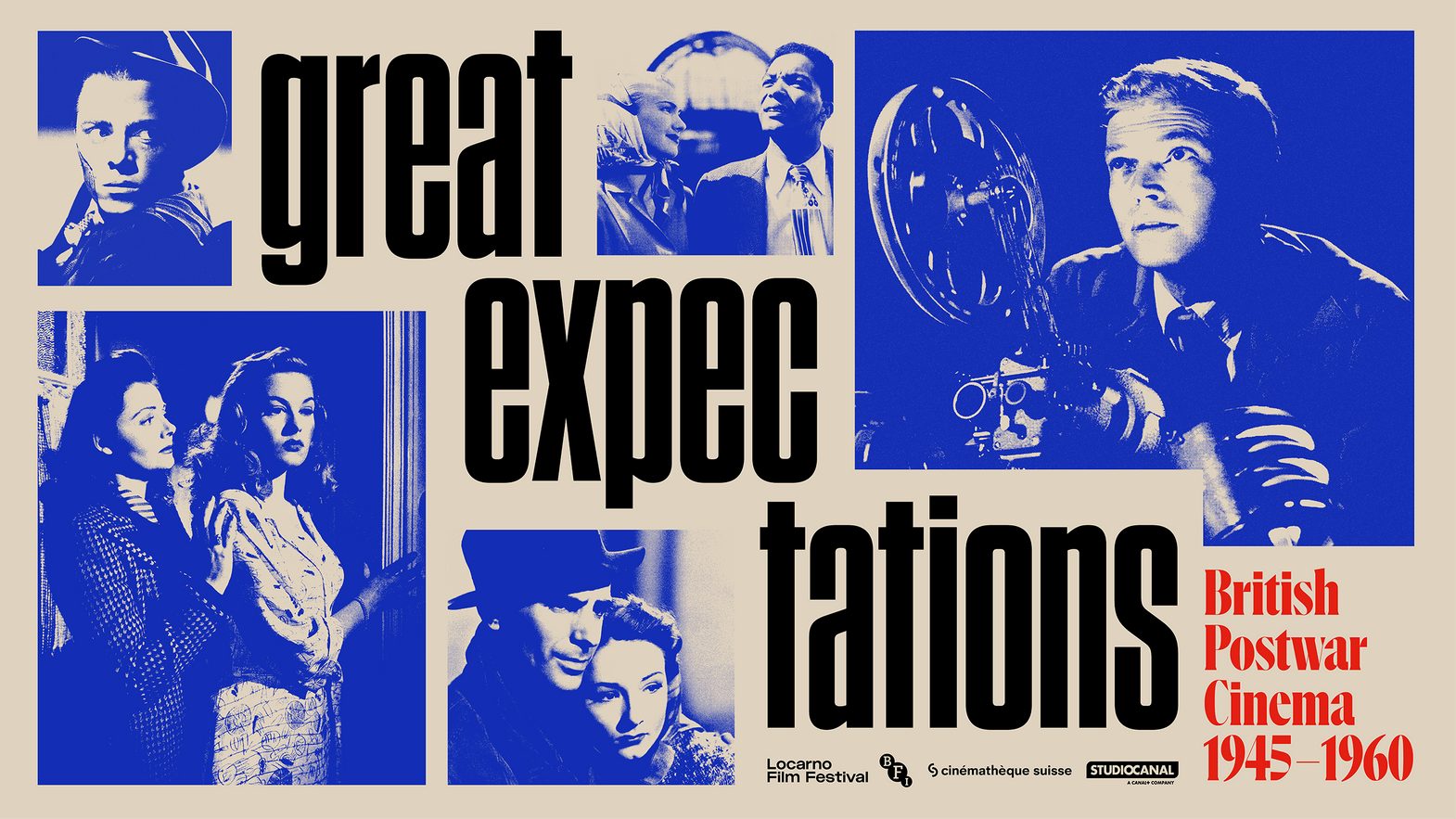

Lo abbiamo incontrato per parlare del programma, dal titolo Great Expectations (Grandi Speranze), che si concentrerà sui film che tra il 1945 e il 1960 hanno raccontato la vita quotidiana in Gran Bretagna. La panoramica proposta da Khoshbakht prende il via da pellicole realizzate sul finire della Seconda guerra mondiale fino ad arrivare, mese dopo mese, al capolavoro di Michael Powell L’occhio che uccide, stroncato dalla critica nel 1960.

Direi A Diary for Timothy (1945) di Humphrey Jennings, un film di notevole interesse, girato sapendo che la guerra sarebbe finita di lì a poco. Jennings si chiede: “Cosa succederà adesso?”. Vediamo nascere un bimbo: “Che ne sarà di lui? Come possiamo rendere il mondo un posto migliore per Timothy?”. Da qui è nata l’idea di una Retrospettiva che indagasse cos’è successo a quel bambino, che seguisse negli anni la sua vita e quella delle persone attorno a lui.

Sono cresciuto guardando film britannici. Ora, questo è un punto davvero interessante: sappiamo tutti che Martin Scorsese ha scoperto il cinema britannico grazie alla televisione. Questo perché gli studios hollywoodiani non volevano vendere i diritti dei loro film alle reti televisive, e quindi i canali statunitensi riempivano i palinsesti di film provenienti dal Regno Unito.

La stessa cosa deve essere successa in Iran, dove sono nato e cresciuto, poiché vi era un’ottima collezione di film britannici presso l’archivio televisivo nazionale. Dopo la Rivoluzione e il taglio netto di ogni legame con l’Occidente, quella era l’unica parte dell’archivio che poteva ancora essere trasmessa. E infatti accadeva regolarmente. Ragion per cui, dall’età di nove anni, ho scoperto i film di Harold French, Alexander Mackendrick, Ralph Thomas e molti altri.

©Locarno Film Festival / Ti-Press

©Locarno Film Festival / Ti-Press

Ho adottato un metodo di ricerca semplicissimo, mi sono detto: “Guarda qualsiasi cosa!”. Sebbene sia stato girato durante la guerra e di guerra tratti, in A Diary for Timothy non ci sono immagini belliche, di combattimento o del Blitz. Veniamo a conoscenza del conflitto in corso solo tramite la colonna sonora, il che mi ha fatto balenare un’idea: “Non menzionare la guerra!”. Eppure, la Seconda guerra mondiale – o la sua ombra – è presente in quasi ogni film del programma, anno dopo anno fino al 1960. Tenendo ben presente questo punto, ho pensato che la Retrospettiva dovesse concentrarsi sulla popolazione del Regno Unito vista attraverso i film britannici, e non il contrario. Da qui l’idea di vivere insieme alla gente comune dal settembre del 1945 fino al dicembre del 1960, tramite film britannici fatti e ambientati in quel preciso periodo – escludendo quindi le pellicole ambientate nel passato e nel futuro, o con premesse fantastiche. Di conseguenza, mi sono trovato alle prese con l’età dell’oro dello studio system britannico. E malgrado gli ultimi anni di quest’epoca coincidano con i movimenti kitchen sink e la New Wave, ho preferito tenere separate le due cose. Volevo che l’attenzione restasse sugli eroi ignoti del cinema britannico.

Sì, il cinema britannico del dopoguerra è unico se si guarda al ruolo delle donne, spesso impegnate come sceneggiatrici, registe e produttrici di film di genere, in particolare commedie e polizieschi. Al contempo, questi film propongono una radicale ridefinizione dei ruoli femminili nella Gran Bretagna post-bellica, mettendo in luce il fenomenale contributo apportato dalle donne nel corso del conflitto. Dopotutto, erano state decisive nel difendere il Paese e vincere la guerra contro i nazisti, e sarebbe stato assurdo quindi pensare che non potessero essere altrettanto efficaci in ruoli di responsabilità tradizionalmente riservati agli uomini. To Be a Woman (1951) di Jill Craigie è uno splendido cortometraggio che tocca proprio questo tema.

E senz’altro, l’apertura nel cinema britannico del dopoguerra riguardò anche personalità che non potevano più trovare lavoro a Hollywood, poiché erano state inserite in liste nere o grigie. È stupefacente la rapidità con cui quei registi si integrarono nel sistema britannico affrontando argomenti specificamente inglesi, come il conflitto di classe (Joseph Losey) e i danni psicologici provocati dalla guerra (Edward Dmytryk), o ancora, offrendo una cartografia di Londra degna di registi nati e cresciuti in Gran Bretagna (Jules Dassin). Non va dimenticato poi che anche prima di questa ondata migratoria iniziata nel 1947 c’erano maestranze di prima grandezza nel cinema britannico, soprattutto ebrei d’Europa. Una volta fuggiti dai loro paesi, questi tecnici fecero sì che l’industria raggiungesse l’apice del successo artistico e commerciale.

©1951 STUDIOCANAL FILMS Ltd

©1951 STUDIOCANAL FILMS Ltd

Spero di stimolare una maggiore comprensione degli aspetti più cupi dei film di questo paese, in netto contrasto con i cliché sull’indole d’Oltremanica. Si coglie, in queste opere, un’autocritica affilata, nettissima, e molte delle questioni che i film sollevano sono attuali ancora oggi. Inoltre, il cinema britannico, insieme a quello italiano, vantava all’epoca uno degli studio system più solidi e riconoscibili in ambito europeo, ancora tutto da esplorare. Spero che la Retrospettiva apra gli occhi al pubblico mostrando il fulgore, la straordinaria esuberanza visiva e la grande maestria di cineasti che meritano maggiore attenzione a livello internazionale e persino nazionale, considerato quanto poco s’è fatto per celebrarli anche nella stessa Gran Bretagna.